A-FASIA: che cosa significa essere afasico?

Che cos’è e come si manifesta?

L’afasia è disturbo comunicativo-linguistico che si manifesta con la perdita parziale o totale di alcune abilità comunicative-linguistiche, quali la produzione del linguaggio (dire, ripetere o scrivere parole e frasi) e/o la sua comprensione (capire ciò che viene detto dagli altri o ciò che si legge); deriva infatti da un danno alle strutture cerebrali deputate alla produzione o comprensione dei messaggi parlati o scritti, senza che vi sia una compromissione delle funzioni cognitive.

Alcune persone con afasia non riescono più a dire nulla o magari riescono solo a dire “sì” e “no”, anche se capiscono ciò che dicono gli altri; in altri casi, i soggetti con afasia hanno difficoltà di comprensione, ma riescono a fare lunghi discorsi, all’interno dei quali però talvolta compaiono parole inventate (neologismi); nei casi più lievi le persone con afasia sbagliano delle parole (parafasie) o si bloccano durante una conversazione perché faticano a trovare una o più parole (anomie).

Possiamo immaginare l’afasia come una ‘maschera’, che nasconde le reali competenze della persona (Kagan, 1995) e che interferisce non solo sull’identità personale, sui rapporti sociali e sullo stile e sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette, ma anche sui familiari e, in generale, su chi nel quotidiano intrattiene contatti e relazioni significative con la persona con afasia.

La difficoltà comunicativa spesso determina un cambiamento di ruolo nella società: le relazioni interpersonali possono modificarsi (es. rapporto con il proprio congiunto o con i propri figli) con conseguente minor realizzazione individuale nella coppia o nella famiglia, mancanza di accettazione o protezione eccessiva da parte dei familiari; i legami amicali possono diminuire drasticamente con conseguente isolamento sociale; la cessazione temporanea o permanente del rapporto di lavoro può significare perdere una parte della propria identità, connessa al ruolo sociale, e della propria autostima.

Le persone con afasia possono inoltre nutrire sentimenti negativi o ambivalenti nei confronti dell’aiuto ricevuto a fronte di una ridotta autonomia: in alcuni casi, il supporto che amici e parenti forniscono dal punto di vista emotivo e pratico (attività di vita quotidiana, attività domestiche, cura di sé, gestione finanze, supporto alla comunicazione, trasporto, etc.) può determinare nella persona con afasia la percezione di essere un peso per gli altri, di avere minor controllo sulla propria vita e minor rispetto della propria privacy.

Incidenza

Sebbene non siano disponibili dati precisi sull’incidenza di questo disturbo comunicativo-linguistico, se consideriamo che l’afasia si presenta nel 21-38% dei casi di ictus (che è la principale causa di afasia) e che in Italia l’incidenza di stroke varia da 1,8/1000 a 4,5/1000 di nuovi casi all’anno, l’incidenza di afasia varia verosimilmente da 22000 a 99000 nuovi casi di afasia all’anno.

Talvolta, a questi numeri vengono aggiunti i casi relativi ai disturbi comunicativi conseguenti a traumi cranio-encefalici e malattie neurodegenerative (‘demenze’). Non si può infatti considerare come disturbo ‘afasico’ la manifestazione di problematiche relative al linguaggio ed alla comunicazione che si manifestano nei casi di decadimento cognitivo (soprattutto nell’Alzheimer e in alcune persone con ‘demenza’ di origine vascolare o demenze fronto-temporali), poiché tali problemi fanno parte di uno stato di deterioramento neuronale che coinvolge ad ampio spettro anche le facoltà di memoria, attenzione, orientamento, alle quali poi si aggiungono spesso problemi di linguaggio.

Ma perché succede tutto questo?

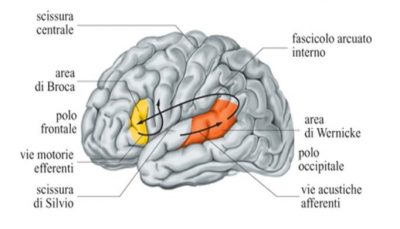

Spesso, a livello neurologico, il danno che porta all’afasia coinvolge grossomodo tre macro-zone cerebrali: i centri del linguaggio nella corteccia cerebrale, i nuclei della base, e le vie di connessione a livello della sostanza bianca sotto le zone corticali del linguaggio, spesso comunque nell’emisfero sinistro del cervello, a volte nell’emisfero destro di alcuni mancini.

La diagnosi

La diagnosi è clinica, comprende esami neurologici e neuroradiologici (TC, RM), neuropsicologici (verificano lo stato cognitivo globale della persona: attenzione, programmazione, comprensione, funzioni frontali) e logopedici (verificano lo stato cognitivo, linguistico, di comprensione e comunicazione e prassico bucco-facciale). Nello specifico, l’aprassia dello speech, che può presentarsi in concomitanza con l’afasia, è un problema relativo alla pianificazione ed esecuzione dei movimenti del parlato; può manifestarsi in seguito ad una cerebrolesione (ictus o trauma cranico) e si manifesta con rallentamenti e distorsioni a livello dell’eloquio: questo succede perché vi è un danno a carico degli schemi motori del parlato, ovvero degli schemi dei movimenti utili a produrre i suoni del nostro linguaggio, o di selezione di uno specifico movimento utile al linguaggio verbale.

La prognosi

La prognosi e l’andamento del trattamento delle persone con afasia dipende dalla causa organica e dall’estensione della lesione, oltre che dall’età della persona. Il trattamento più efficace è quello logopedico per quanto concerne il trattamento dei disturbi del linguaggio/comunicazione, se possibile affiancato da un trattamento neuropsicologico che vada ad aiutare la persona anche su alcune problematiche cognitive correlate, spesso, allo stato di afasia (problematiche relative all’attenzione, alla programmazione cognitiva-gestuale, all’inibizione ed al controllo degli impulsi nella programmazione comunicativa ed inter-relazionale del processo di dialogo).

Scrivi un commento