QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI AFASIA POST-ICTUS?

LA PERCEZIONE DI “ESSERE DIVENTATO AFASICO”

“Mia moglie arriva trafelata. Mi sembra un gigante sopra di me, un gigante buono che mi aiuterà, io sono inciampato in un buco nero del bosco ma lei mi tirerà fuori da lì. Ha gli occhi sgranati. ‘Che succede? Che succede?’ mi chiede. La mia risposta è chiara: ‘Megpdeiigrhiaa!’ le dico concitato, ‘mrlaiofoourhdka uhfe giumhu’. Non si capisce niente, lei non capisce niente, nemmeno io capisco niente, parlo una lingua nuova, eppure lo so cosa voglio dire, ma un demone si è intrufolato nella mia bocca. ‘Ceritturgra, mathra, titdiiiadotaio.’ Sono infuriato con me, sono infuriato con lei perché non capisce. ‘Stai calmo’ la sento dire, ma sono alle prese con questa follia, non riesco a dire una parola, maledizione, una vera parola, mi sento imprigionato, imbavagliato, sperduto, nel buco nero del bosco non ci sono parole, le mie amatissime parole, solo versi infantili, muggiti incomprensibili, rantoli disperati.” (tratto da Ogni parola che sapevo – Andrea Vianello)

Accorgersi di essere diventato afasico è un momento particolarmente difficile per le persone che ne vengono colpite.

Dopo un evento ischemico, che è andato a colpire le principali aree cerebrali deputate all’ideazione, programmazione e gestione del linguaggio e della comunicazione, la persona comincia ad avere le prime percezioni di non riuscire più a comunicare ed a farsi capire dagli altri come prima.

La sensazione può essere percepita come se le persone che ci stanno attorno incomincino a parlare una lingua ‘sconosciuta’, diventa difficile riuscire a capire bene cosa dicono gli altri e, al contempo, quando si prova a parlare o a comunicare con le altre persone pare che le proprie parole e (talvolta) anche i propri gesti non vengano compresi da chi è vicino.

Diventa magari difficile chiedere quello che serve, dire quello che si pensa in quel momento, leggere il proprio giornale quotidiano o seguire un programma tv che si era abituati a guardare. Sono solo alcuni esempi di ciò che succede in presenza di un’afasia.

La necessità per la persona che ne viene colpita è riuscire a recuperare la parola o la capacità comunicativa, per sentirsi nuovamente quanto più possibile ‘re-integrato’ nel proprio mondo personale e nelle proprie attività abituali.

Che cosa succede?

Dal punto di vista del linguaggio può essere compromessa la capacità:

- Decodificativa = in comprensione

- Codificativa = in produzione

- Entrambe (molto più frequente): con peso diverso dell’una e dell’altra a seconda del danno cerebrale

Di conseguenza, la persona con afasia può avere difficoltà in uno o più di questi aspetti:

- Parlare

- Comprendere quando gli altri parlano

- Scrivere

- Leggere ad alta voce

- Comprendere quello che viene letto

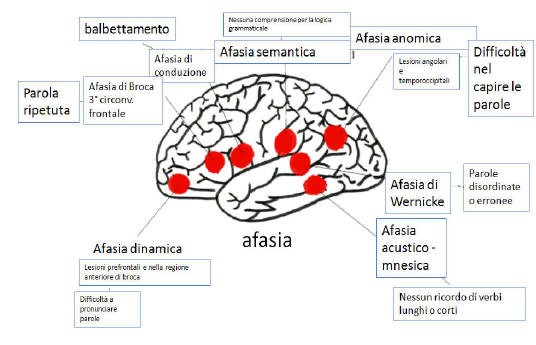

Facendo riferimento alla classificazione di Goodglass e Kaplan (1972), si possono distinguere due grandi gruppi: le afasie non fluenti e le afasie fluenti:

Le afasie non fluenti

Le AFASIE NON FLUENTI, a loro volta, si distinguono in:

- Afasia globale: è un tipo di afasia molto grave. L’eloquio è assente o ridotto ai minimi termini con compromissione di tutti gli aspetti del linguaggio. In questi casi, si realizza la cosiddetta ‘frattura’ comunicativa, in quanto il paziente non è più in grado di comunicare con il mondo circostante;

- Afasia di Broca: l’eloquio è “stentato”, sono presenti disturbi articolatori e anche la ripetizione è compromessa; la comprensione è migliore rispetto alla produzione, ma difficilmente del tutto integra. Si riscontra agrammatismo (omissione di articoli, di parole di connessione, di ausiliari e di flessioni con conseguente importante limitazione della struttura grammaticale della frase) e anche la scrittura è molto compromessa.

Possono essere presenti alcuni disturbi associati: aprassia bucco-facciale (disturbo della pianificazione, organizzazione, coordinazione e sincronizzazione motoria dei muscoli facciali, mascellari e della bocca, comprese labbra e lingua), aprassia ideomotoria (sa “cosa” fare, ma non sa “come” farlo), emiplegia destra (paresi del lato destro del corpo), emianopsia laterale omonima destra (disturbo visivo che causa la perdita della metà destra del campo visivo).

- Afasia transcorticale motoria: un’afasia lieve, caratterizzata fondamentalmente dalla mancanza di iniziativa verbale. Il linguaggio è di per sé conservato e la comprensione è buona; l’eloquio spontaneo, invece, è deficitario: ad es. se facciamo delle domande ad una persona con questo tipo di afasia, essa non risponderà o risponderà a monosillabi. Anche in questo caso, è frequente l’agrammatismo.

Le afasie fluenti

Le AFASIE FLUENTI si distinguono in:

- Afasia transcorticale sensoriale: caratterizzata da una gravissima inadeguatezza su tutti gli aspetti formali del linguaggio. L’unica abilità conservata è la ripetizione, che, però, da un punto di vista comunicativo, è poco funzionale

- Afasia di Wernicke: la comprensione è deficitaria; in produzione si osservano: serie sillabiche senza senso compiuto, emesse con scioltezza tanto da sembrare una lingua sconosciuta, neologismi (parole inventate) oppure parole esistenti nella lingua madre ma non adeguate al contesto comunicativo

- Afasia di conduzione: la ripetizione è deficitaria; si osservano conduites d’approche, ovvero autocorrezioni che la persona mette in atto a livello fonemico (cioè a livello dei suoni linguistici) per tentare di avvicinarsi sempre di più alla parola target

- Afasia amnestica o anomica: l’eloquio è caratterizzato da frequentissime anomie, ovvero difficoltà a trovare la parola voluta. La persona riferisce di non ricordare la parola corretta (es. “lo so ma non mi viene” oppure fa il gesto legato alla parola target es. fa finta aprire la porta per dire chiave) o fa uso di circonlocuzioni (girare intorno alla parola target, es. “quella che serve per aprire la porta” per chiave)

Oskar Schindler, considerato il padre della foniatria e della logopedia italiana, prende le distanze dalle classificazioni più rigide come quella appena descritta e preferisce individuare tre prototipi di afasia:

- Prototipo di tipo decodificativo o posteriore: afasia fluente (detta anche sensoriale). Corrisponde all’Afasia di Wernicke: la persona comprende poco o non comprende nulla di ciò che gli viene comunicato. Può essere così grave da determinare una disconnessione tra il mondo e il soggetto, così che quest’ultimo non riesca a cogliere adeguatamente i segnali provenienti dall’ambiente esterno. In concomitanza si manifesta spesso anosognosia: il paziente non è consapevole della sua condizione, perciò il tono dell’umore non è depresso.

- Prototipo di tipo codificativo o anteriore: afasia non fluente (detta anche motoria). Corrisponde all’Afasia di Broca: la comprensione è più salvaguardata (conserva le capacità di ricevere e decifrare i messaggi, di elaborarli); sebbene nelle maggior parte dei casi non sia completamente integra, garantisce al soggetto una certa sopravvivenza a livello di interazione con il mondo circostante. Apparentemente il paziente afasico codificativo sembra più grave rispetto al decodificativo, perché non parla ed ha il tono dell’umore depresso dato che è nosognosico, ossia consapevole dalla propria patologia.

- Prototipo misto o globale o codificativo-decodificativo-integrativo: rappresenta il quadro più grave sia da vivere sia da trattare. Conosciuto anche come Afasia mista, in cui si crea una frattura comunicativa: la persona non è in grado né di comprendere né di produrre, vive in una situazione di isolamento comunicativo totale, non si rende conto del suo stato e ha un comportamento di apparente indifferenza completa. A volte viene erroneamente interpretato come un disturbo cognitivo.

Scrivi un commento